Luxembourg Guerre Gaza-Israël

Guerre Gaza-Israël

Soudan

Soudan Haïti

Haïti

Haïti Témoignages

Témoignages

« La situation à Port-au-Prince est une crise humanitaire et exige une réponse urgente »

Le Dr. Priscille Cupidon, responsable des activités médicales du projet MSF contre la violence urbaine, témoigne des conséquences de la violence sur la santé et les travailleurs de la santé en Haïti.

UkraineToutes les actualités

Des esprits déchirés par la guerre : naviguer dans les problèmes de santé mentale au milieu de la guerre en Ukraine

Le programme de santé mentale de MSF, élément clé de la réponse en Ukraine, a aidé le personnel de l'hôpital de Trostianets à faire face aux horreurs de la guerre.

KenyaToutes les actualités

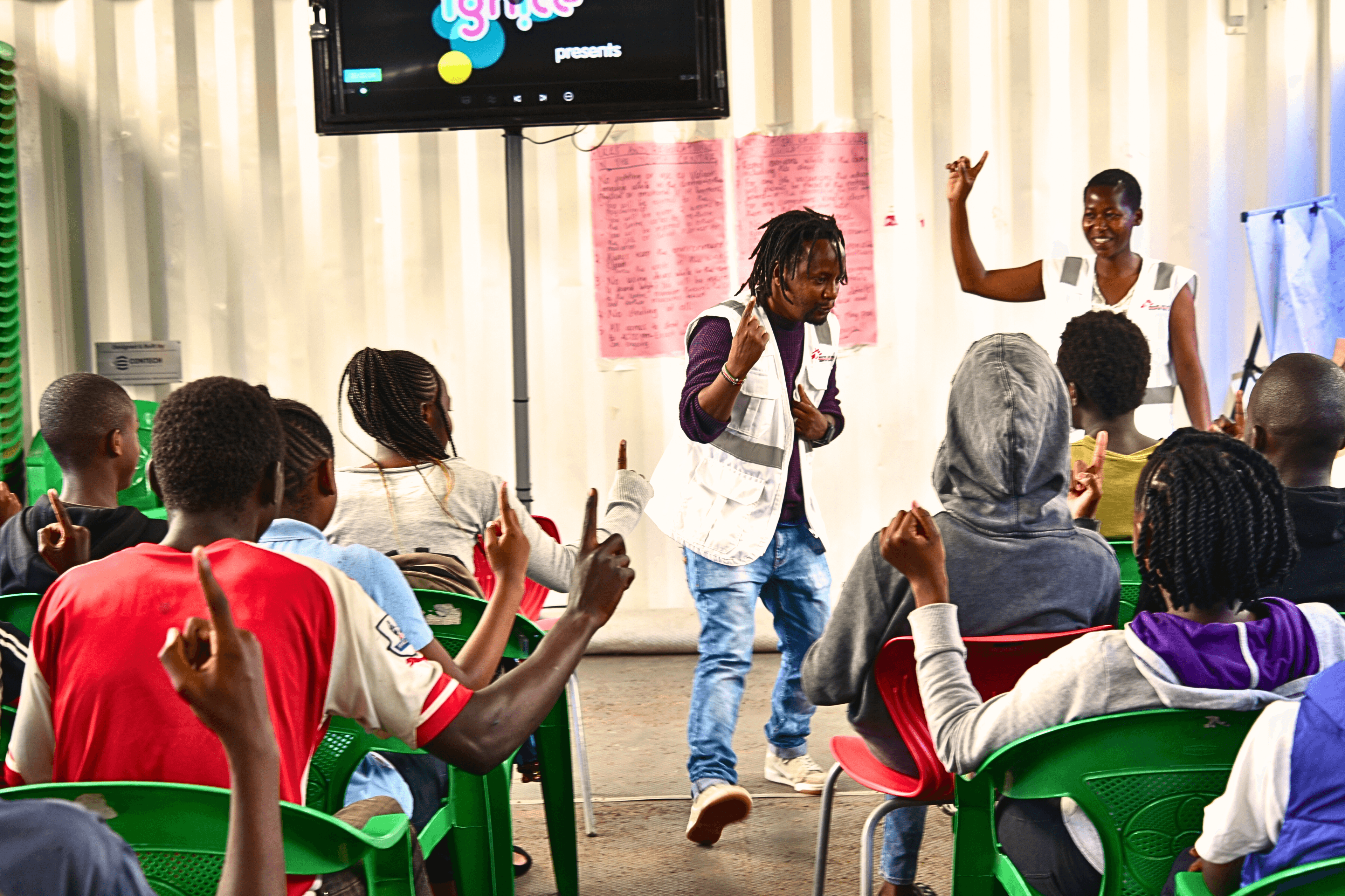

Au-delà des soins médicaux : le Centre Youth Friendly de Dandora, un espace sûr pour les jeunes des quartiers défavorisés de Nairobi

Le Centre Youth Friendly de Dandora sert d'espace sûr pour les jeunes âgés de 10 à 24 ans, offrant plus que des soins médicaux. Cette population vulnérable est confrontée à la violence urbaine, à la toxicomanie et à des problèmes socio-économiques.

Affaire Trapani : Sauver des vies en mer n’est pas un crime

Après sept ans de mensonges, les poursuites contre les ONG en Italie abandonnées

NigériaTémoignages

Survivre à la douleur et à la peur : récits poignants de femmes dans les camps de Benue

Après avoir reçu des rapports des niveaux alarmants de violence sexuelle à l'encontre des femmes et des filles dans les camps autour de Makurdi, la capitale de l'État de Benue, MSF fournisse aux survivants des soins médicaux et psychologiques.

Gavi : la future stratégie quinquennale doit garantir l’accès équitable aux vaccins

Les efforts de vaccination de routine ne parvenant pas à atteindre les populations dans les contextes fragiles et d'urgence. MSF constate une faible couverture vaccinale et une augmentation des épidémies de maladies évitables par la vaccination.

GrèceToutes les actualités

Baisser le coût du GeneXpert à 5 dollars : de nouveaux éléments à l'appui

Une récente étude menée par le projet du Centre de soins de jour de MSF à Athènes et LuxOR met en lumière l'importance des diagnostics de proximité abordables pour la gestion des infections sexuellement transmissibles.

MyanmarTémoignages

Questions-réponses avec Nimrat Kaur, coordinatrice de projet pour MSF dans le nord de l'État de Rakhine

Le Myanmar est confronté à une crise humanitaire aiguë depuis l'escalade des combats à la fin du mois d'octobre 2023. Nimrat Kaur était coordinatrice du projet à Maungdaw depuis la mi-avril 2023.

MSF appelle à une intensification urgente de la réponse humanitaire et à la levée des blocages

Un an après le début de la guerre , le Soudan est confronté à l’une des pires crises de ces dernières décennies. Médecins Sans Frontières (MSF) leur lance un appel pour intensifier immédiatement la réponse humanitaire.